좌상공파 유래

문화류씨 좌상공파(左相公派) 개요

1. 좌상공파의 시조 류만수(柳蔓殊): 고려 말 정치 활동과 충절

1.1 류만수(柳蔓殊)의 출생

류만수(柳蔓殊)는 정확한 출생 연도는 문헌에 따라 명확하게 기록되지 않아 정확한 출생년도를 알 수 없지만, 1361년(공민왕 16년)에 보마배행수(寶馬陪行首)로 임명되었을 때가 30세 이상으로 추정되는 것을 감안할 때 30년 전후인 충숙왕(忠肅王) 이후 충목왕 재위 기간 1324~1330년대 경으로 추정해볼 수 있다. 사망은 1398년에 사망한 것으로 기록되어 있다. 그는 고려 말과 조선 초기의 무신으로 활동했으며, 본관은 문화(文化)이고 자는 득휴(得休)이다.

1.2 고려 말 정치 활동

고려 말기에는 류만수(柳蔓殊)는 1361년(고려 공민왕 16년) 보마배행수(寶馬陪行首) 장군(將軍)에 올랐다. 보마배행수는 당시 왕명으로 말을 중국에 보내는 임무를 수행하는 중요한 직책으로 혼란한 고려 말 정치 속에서도 충절을 지키며 나라를 위해 헌신했으며 장군 등 다양한 무관직을 거쳐 전법판서(典法判書)에 이르렀다. 이후 여러 무관직을 거쳐 전법판서(典法判書)가 되었다. 특히, 우왕 즉위 직후 밀직부사(密直副使)와 조전원수(助戰元帥)가 되어 왜구를 물리쳐 공을 세웠고 1379년(고려 우왕 5)에는 동지밀직사사(同知密直司事)를 이어 경상도 원수를 겸한 합포도순문사(合浦都巡問使)로서 해안 방어에 힘썼다. 1388년에는 이성계를 따라 위화도에서 회군하여 개경의 숭인문 방어전에서 최영에게 패퇴하였지만, 이성계가 권력을 잡자 지문하부사(知門下府事)로 승진하였다. 조선이 건국되자 개국원종공신(開國原從功臣)에 더하여 판개성부사(判開城府事)가 되었고, 1393년에는 회군공신 1등에 추록되면서 문하시랑찬성사(門下侍郞贊成事)에 이르렀다.

1.3 조선 건국과 개국원종공신

고려 후기 정치적 혼란 속에서 이성계의 위화도 회군에 적극적으로 참여하여 조선 건국의 기틀 마련에 기여했다. 1392년 조선 건국에 참여한 개국원종공신(開國原從功臣)으로 조선의 건국에 큰 공을 세운 인물로 평가받고 있다. 류만수는 조선 태조 이성계의 즉위 후 좌상(左相)을 지냈다. 좌상은 정승 다음으로 높은 지위였으며, 국가의 중요한 정무를 처리하는 역할을 맡았다. 그는 국방, 경제, 외교 등 다양한 분야에서 정책을 수립하고 시행했으며 1394년에는 좌의정(左議政)이 되었다. 좌의정은 정승의 자리를 대신하는 최고위의 관직으로서 국가의 중요한 정책을 결정하고 실행하는 데 중요한 역할을 했다.

1.4 비극적인 최후:

조선 태조 이성계의 아들인 이방원(훗날의 태종)과의 권력 다툼 속에서 정치적 입장을 달리하게 됩니다. 제1차 왕자의 난 발발 당시 이방원에 맞서 싸웠으나 패배하여 비극적인 최후를 맞이했다.

[참고자료]

1. 『고려사』, 국사편찬위원회, 2013.<열전 권제18>105 (高麗史一百五)

유경(柳璥) : 정헌대부 공조판서 집현전대제학 지경연춘추관사 겸 성균대사성(正憲大夫 工曹判書 集賢殿大提學 知經筵春秋館事 兼 成均大司成) 【신(臣)】 정인지(鄭麟趾)가 교(敎)를 받들어 편수하였다.

【유승(柳陞) 유돈(柳墩) 유만수(柳曼殊)】

2. 『고려사』, 국사편찬위원회, 2013.<열전 권제18>류돈(墩)

류인화(柳仁和)는 뒤에 이름을 ‘돈(墩)’으로 고쳤다. 과거(科擧)에 급제하여 대언(代言)·대사헌(大司憲)을 거쳐 합포(合浦)의 진장(鎭將)으로 나갔는데, 가혹하고 은혜를 적게 베풀어 민이 매우 고통스러워하였다. 충선왕(忠宣王) 원년(1309)에 첨의찬성 시녕군(僉議贊成 始寧君)으로 죽었으며, 시호는 장경(章敬)이다. 아들은 류총(柳總)으로 우부대언(右副代言)이었다. 유총의 아들은 류만수(柳曼殊)이다.

3. 『고려사』, 국사편찬위원회, 2013.<열전 권제18 > 제신(諸臣)>

류만수(柳曼殊)는 공민왕(恭愍朝) 때 보마배행수(寶馬陪行首)에 보임되었으며, 장군이 된 후 여러 관직을 거쳐 전법판서(典法判書)가 되었다. 우왕[辛禑] 때 밀직부사(密直副使)가 되었고, 양백연(楊伯淵)의 옥송(獄訟)이 일어나자 유만수와 연관 있다는 말이 있어 곤장을 맞고 합포(合浦)의 수졸(戍卒)로 유배되었다. 뒤에 동지밀직사(同知密直事)로 경상도원수(慶尙道元帥)가 되어 나갔고, 또 우리 태조(太祖, 이성계)의 위화도회군(威化島回軍)에서 공이 있어 지문하부사(知門下府事)가 되었다. 간관(諫官) 허응(許應) 등이 상소하여 말하기를, “유만수는 문음(門蔭)으로 재상의 지위에 올랐으나, 어머니에게 불효하므로 사람들이 모두 천하게 여겼다. 또 소윤(少尹) 최수첨(崔秀瞻)의 집 처녀를 강간하였다. 더욱이 염흥방(廉興邦)이 일찍이 다른 사람의 평주(平州)의 토지를 빼앗았지만 처형당할 때에 원래의 주인에게 소유지를 돌려주었는데, 유만수는 공공연히 탈점(奪占)하여 그 주인이 통곡하고 원통함을 품고 있으므로 그를 잡아다가 국문하셔서 풍속을 진작하실 것을 청합니다. 근래에 헌사(憲司)에서도 상소하여 이르기를, ‘재상은 모름지기 음양(陰陽)의 섭리를 잘 알고 자기 자신을 바로잡음으로써, 백관(百官)을 바로잡으며 적국(敵國)에도 위엄을 떨친 자여야 하는데 그렇지 못한다면 양부(兩府)에 들어가지 못하게 해야 합니다.’라고 하였는데, 아직 잘 모르지만 유만수는 이 중에서 하나라도 가지고 있습니까? 지금부터는 새로 양부(兩府)에 임명되는 자는 응교(應敎)가 별도로 비목(批目)을 만들어 그의 공덕을 기록함으로써, 사대부(士大夫)가 모두 그가 재상에 임명된 이유를 알게 하십시오.”라고 하였으나, 창왕은 다만 그의 관직만을 파직시켜서 당시 사람들이 한스럽게 생각하였다. 왜구 20척(艘)이 해주(海州)를 침입하였을 때 창왕은 우리 공정왕(恭靖王, 조선 정종)과 유만수를 보내어 방어하게 하고 활과 화살을 하사하였다. 우왕(禑王)이 강릉(江陵)으로 옮겨 갈 때, 유만수는 윤호(尹虎) 등과 함께 압송하여 갔다. 공양왕(恭讓王)이 즉위하자 공신(功臣)으로 책봉되었으며, 문하평리상의(門下評理商議)로 임명되었다. 또 위화도회군의 공을 기록하고 토지와 녹권(錄券)을 하사하였으며, 뒤이어 응양군 상호군(鷹揚軍 上護軍)을 겸하게 하였다.

류만수는 일찍이 순군만호(巡軍萬戶)였을 때 밀직사(密直使) 이념(李恬)을 불경(不敬)의 죄로 국문하게 되었는데, 이념이 유만수에게 말하기를, “그대는 지위가 재상에 이르렀으나 부모에게 불효하고 형제간에 우애가 없다고 소문이 난 사람으로, 대성(臺省)에서 거듭 〈그대의 비행을〉 논하고 있는데 어찌 나를 국문할 수 있습니까?”라고 하니, 유만수가 부끄러워 얼굴을 붉혔다. 얼마 후에 헌사(憲司)에서 유만수가 어머니를 모시며 봉양하지 않고 또 여러 아우의 전민(田民)을 탈취하였다고 다시 탄핵하면서 그 죄를 다스릴 것을 청하였으나 왕이 듣지 않았다. 헌사에서 다시 논하자, 다만 응양군 상호군의 직위만을 박탈하였다. 얼마 후에 판개성부사(判開城府事)로 임명되었고 문하찬성사(門下贊成事)로 자리를 옮겼다. 정몽주(鄭夢周)가 죽임 당하자 유만수는 태조 휘하의 270여 명을 이끌고, 정몽주의 가산(家産)을 몰수하고 그 당여도 모두 다스리자고 상소하자 왕이 〈이를〉 따랐다. 헌사에서 또 말하기를, “대간(臺諫)이 여러 차례 상소하여 유만수의 죄를 논하였으나 주상께서 이를 듣지 않고 총애와 대우가 날로 융성하니, 마땅히 마음을 고쳐 절조를 지키는 데 노력해야 하는데, 오히려 근신하고 경계하는 것이 아니라, 교만하고 포악함이 날로 심해지고 있다. 만일 〈이대로〉 두고 〈그의 죄를〉 묻지 않는다면 나쁜 짓을 징계할 수 없을 것이니, 그를 국문하고 죄를 바로잡기를 청합니다.”라고 하였으나, 왕은 다만 외방으로 유배보내게 하였을 뿐이었다. 이 이후는 본조(本朝)에 들어간다.

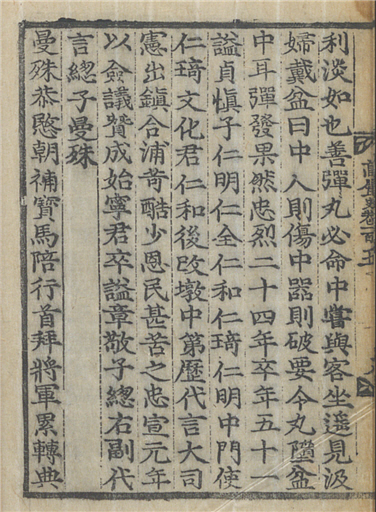

[원문] 曼殊, 恭愍朝, 補寶馬陪行首, 拜將軍, 累轉典法判書. 辛禑時, 爲密直副使, 楊伯淵獄起, 辭連曼殊, 杖配合浦戍卒. 後以同知密直事, 出爲慶尙道元帥, 又從我太祖回軍有功, 遷知門下府事. 諫官許應等, 上䟽曰, “曼殊由門蔭, 致位宰相, 而不孝於母, 人皆賤之. 又强姦少尹崔秀瞻處女. 又廉興邦嘗奪人平州田, 及被誅, 還爲其主所有, 曼殊公然奪占, 使其主痛哭含寃, 請令推鞫, 以礪風俗. 近憲司上䟽以爲, ‘宰相須用燮理陰陽, 正己以正百官, 威加敵國者, 不爾不許入兩府.’ 未知, 曼殊有一於此乎? 自今, 新拜兩府者, 令應敎別爲一批, 錄其功德, 使士大夫, 皆知其拜相之由.” 辛昌只罷其職, 時人恨之. 倭二十艘, 來寇海州, 昌遣我恭靖王及曼殊禦之, 賜弓矢. 禑之移江陵也, 曼殊與尹虎等押行. 恭讓卽位, 策爲功臣, 拜門下評理商議. 又錄回軍功, 賜田及錄券, 遂兼鷹揚軍上護軍.

曼殊嘗爲巡軍萬戶, 鞫密直使李恬不敬之罪, 恬謂曼殊曰, “爾位至宰相, 負不孝不友之名, 臺省再論之, 何鞫我爲?” 曼殊慚赧. 旣而, 憲司又劾曼殊不侍母奉養, 又奪諸弟田民, 請治其罪, 不聽. 憲司再論, 只削鷹揚軍上護軍. 尋判開城府事, 遷門下贊成事. 鄭夢周旣誅, 曼殊以太祖麾下率二百七十餘人, 上䟽請籍夢周家産, 幷治其黨, 從之. 憲司又言, “臺諫屢䟽曼殊罪, 上不問, 寵遇日隆, 宜改心勵節, 猶不懲艾, 驕暴日甚. 若置而不問, 無以懲惡, 請鞫問正罪.” 王止令流外. 自此以後, 入本朝.

4. 『고려사』, 국사편찬위원회, 2013.<열전 권제18> 1383년 02월

유만수(柳曼殊)를 경상도원수 겸 합포도순문사(慶尙道元帥 兼 合浦都巡問使)로, 나세(羅世)를 해도원수(海道元帥)로 임명하였다.

5. 『고려사절요 권34』 1390년 01월

문하평리(門下評理) 윤호(尹虎)·유만수(柳曼殊), 첨서밀직(簽書密直) 우홍수(禹洪壽), 동지밀직(同知密直) 유광우(兪光祐), 상의문하부사(商議門下府事) 최윤지(崔允沚), 밀직부사(密直副使) 유용생(柳龍生), 판자혜부사(判慈惠府事) 정희계(鄭煕啓) 및 우리 공정왕(恭靖王), 밀직부사(密直副使) 김인찬(金仁贊), 지신사(知申事) 이행(李行), 밀직사(密直使) 강회백(姜淮伯), 지밀직(知密直) 윤사덕(尹師德)을 공신으로 삼았으니 폐립하던 시기에 공이 있었기 때문이다.

6. 『고려사절요 권35』 1392년 01월 27일

유만수(柳曼殊)를 판개성부사(判開城府事)로, 권중화(權仲和)를 문하찬성사(門下贊成事)로 삼고, 조준(趙浚)을 삼사좌사(三司左使)로, 안익(安翊)을 문하평리(門下評理)로 삼았으며, 박원(朴遠)을 밀직사(密直使)로, 이숭인(李崇仁)을 지밀직사사(知密直司事)로, 김수익(金受益)을 동지밀직사사(同知密直司事)로 삼았다.

7.『고려사절요 권46』 1392년 04월 6일

정사 배극렴(裴克廉)을 수문하시중(守門下侍中)으로, 조준(趙浚)· 유만수(柳曼殊)를 문하찬성사(門下贊成事)로, […] 로 임명하였다.

8.『태조실록 14권』, 태조 7년 8월 26일 1398년 명 홍무(洪武) 31년 기록

유만수(柳曼殊)는 본관이 문화(文化)로 우부대언(右副代言) 유총(柳總)의 아들이다. 공민왕 때에 보마배행수(寶馬陪行首)가 되었으며, 계묘년에 장군에 임명되어 여러 번 천직(遷職)하여 밀직 부사(密直副使)에 이르렀다. 정사년에 임금을 따라 풍해도(豊海道)에서 왜구(倭寇)를 쳤다. 무진년에 임금을 따라 위화도(威化島)에 이르렀다가, 군사를 돌이키자는 의논에 참여하여 돌아와서 지문하(知門下)에 임명되니 회군 공신(回軍功臣)이라 일컬어졌다. 경오년에 문하 평리(門下評理)에 임명되고 신미년에 응양군 상호군(鷹揚軍上護軍)으로 겸직되었다. 임금이 왕위에 오르매, 원종 공신(原從功臣)이라 일컫고 상의문하부사(商議門下府事)에 임명되었는데, 이때에 와서 그 아들 유원지(柳源之)를 거느리고 이르렀으나 진퇴(進退)를 알지 못하여 모두 죽음에 이르게 되었다. 아들은 세 사람이니, 맏아들은 곧 유원지(柳源之)이고 다음 아들은 유은지(柳隱之)와 유연지(柳衍之)이다.

9. 고려사 조선왕조실록 영숙택주묘표

류만수 (柳曼殊), 좌상공(左相公), 자 득휴(得休). 공은 장경공 돈(章敬公 墩)의 손이요, 우부대언 총(右副代言 總)의 아들이다. 고려 공민왕(恭愍王)때 음사(蔭仕)로 보마 배행수(寶馬陪行首)가 되고 12년 계묘(1363)에 장군(將軍)이 된후 여러 관직을 거쳐 전법판서(典法判書)에 올랐다. 우왕(우왕)초에 밀직부사(密直副使)로 재직중 양백연(楊伯淵)의 옥사(獄事)에 연좌되어 독곡 성석린(獨谷 成石璘)과 함께 합포(合浦)로 유배되었더니 바로 방면되어 동북면순문사(東北面巡問使)로 나가 호구(戶口)를 점검하고 돌아와 만호(萬戶)를 거쳐 동지밀직사사(同知密直司事)가 되었다. 3년 정사(1377)에 조전원수(助戰元帥)로서 이성계(李成桂)와 함께 황해도(黃海道)에 침입한 왜구를 무찔러 공을 세웠다. 9년 계해(1383) 2월에 왜선120척이 남해를 침입했는데 공은 당시 경상도원수로서 정지(鄭地)의 지원을 받아 남해 관음포(觀音浦)에서 왜선 17척을 침몰시키고 그들을 격퇴시켰다. 14년 무진(1388)에 이성계와 함께 위화도회군(威化島回軍)에 공을 세워 지문하부사(知門下府事)에 승진하였다. 창왕(昌王)즉위 초에 왜선 20여척이 해주(海州) 근방을 노략질함에 이방원(李芳遠)과 함께 나가 왜적을 몰아내고 그 공으로 궁시(弓矢)를 하사받았다. 공양왕(恭讓王) 원년 정오(1390) 4월. 위화도 회군 일등공신에 책록됨과 아울러 전답과 녹권(錄券)을 하사받고, 문하평리상의(門下評理商議)로서 응양군상호군(鷹揚軍上護軍)을 겸임하였다. 순군만호(巡軍萬戶)로 재직중 이염(李恬)의 옥사(獄事)를 다스리다가 사헌(司憲)의 탄핵을 받고 판개성부사(判開城府事)로 좌천되었더니 곧 바로 문하찬성사(門下贊成事)로 전직되었다. 조선개국후로 개국원종공신(開國原從功臣)에 책록됨과 아울러 상의문하부사(商議門下府使)에 제수되고, 이어 의정부찬성(議政府贊成)을 거쳐 태조(太祖) 7년에 무인(1398) 4월에 의정부좌의정(議政府左議政)에 승진되었다. 동년 8월, 소위 제 1차 왕자란(王子亂)에 공의 위엄과 명망을 시기하던 간당(奸黨)들의 무고로 동월 26일 밤에 피살되고, 또한 장자 원지(原之)도 동시에 피살되었다. 조선왕조실록(朝鮮王朝實錄)에 의하면, 정도전(鄭道傳), 남은(南誾)등이 세자 방석(世子 芳石)을 옹호하고, 태조의 전실 한씨(韓氏)소생의 왕자들 을 제거하려고 모의하던 차, 무인 8월에 태조가 병으로 26일 밤에 찬성 류만수(贊成 柳曼殊)의 집으로 이어(移御)하게 되었다. 정도전 등이 이를 계기로 왕자들을 궐내(闕內)로 불러들인 후 작란(作亂)하려 하였는데 이무(李茂)가 또한 정도전의 당인(黨人)으로 그 모의를 정안군 방원(靖安君 芳遠)에게 밀고하였다. 이에 정안군이 영추문(迎秋門)으로 나가 수하를 보내어 정승 조준(趙浚)과 김사형(金士衡)등을 부르고, 다시 삼군부(三軍府)문전에 돌아와 말을 멈추고 있는데 때가 밤 사경(四更)이었다. 이를 눈치 첸 관원들이 서로 모여드는데 찬성 류만수도 아들 원지를 데리고 나와 정안군을 배알하였다. 정안군이 묻기를 『무슨 까닭으로 왔는가?』하니 류만수가『오늘 밤에 주상(主上)께서 저의 집으로 이어 하신다 하였는데 이제까지 오시지 않고 또 듣기를 변고(變故)가 있다길래 시위하고자 급히 왔습니다.』고 대답하였다. 정안군이『갑옷을 가지고 왔는가?』하고 붇자 류만수가『가지고 오지 않았습니다.』고 대답하였다. 정안군이 즉시 갑옷을 내주면서 『나의 말 뒤에 서있으라』 명하였다. 이때 이천우(李天祐)가 『류만수도 정도전의 당이니 죽이지 않을 수 없습니다』고 말하자 정안군이 『옳지 않다』고 거절하였다. 이에 회안군 방간(懷安君 芳幹)과 이천우가 강경한 어조로 『이같이 급한 때에 중의(衆議)를 막아서는 아니됩니다』고 말하자 정안군이 이숙번(李叔蕃)을 돌아보며『형세가 어쩔수 없으니 죽이라』고 명하였다. 류만수가 곧 말에서 내려 정안군의 말고삐를 잡고 『나는 결단코 결백하옵니다 』고 하는 찰라 궁노 김소근(弓弩 金小斤)이 칼로 목을 내리 쳤다. 정안군이 류만수의 아들 류원지에게『너는 죄가 없으니 빨리 집으로 돌아가라』하므로, 류원지가 망극한 슬픔을 억누르고 돌아오는데 회안군 방간이 예빈문 앞까지 쫒아와 류원지의 목을 베었다. 얼마 후 왕자 방번과 방석이 죽었다는 소식이 들리자 정안군이 이숙번에게 은밀히 말하기를『류만수도 내가 그 목숨을 보전코자 하였는데 하물며 골육(骨肉)을 죽이다니, 지금 인심이 안정되지 못한 때문에 내가 참고 노기를 보이지 않노라』하였다. 이상은 실록(實錄)에 게재된 대로임을 밝혀 둔다.

이로서 공의 관작이 강등되어 찬성(贊成)이 되었으나 세종(世宗)5년 계묘(1423)에 신원 복직(伸寃 復職)되었다.

공께서 일찍이 무속(巫俗)의 음란한 행위를 규탄 근정시켰는데 지금까지 무당들의 노래에 공의 이름을 들치는 가사(歌辭)가 전해오고 있다. 공의 묘소가 양주 무둔산(楊州 無屯山).용인 구수동(龍仁 九水洞). 양근 서종면 중대(楊根 西終面 中臺)라고 하나 실전되고, 지금 양주군 남면 경신리(楊州郡 南面 庚申里)에 있는 배위묘소에서 합사하고 있다. 배위 영숙택주 남양홍씨(寧淑宅主 南陽洪氏)는 남양군 주(南陽君 澍)의 따님인데 3남 3녀를 두어 장자 원지(原之)는 상의중추원사(商議中樞院使)로 부친과 동시에 돌아가시고, 2자 은지(殷之)는 도총제(都摠制)로 시호 황호공(荒胡公)이요, 3자 연지(衍之)는 공조참판(工曹叅判)을 지냈으며, 사위는 대경 진주강중경(大卿 晉州姜仲卿)·판서 능성 구성우(判書 綾城具成佑)·직장 한산이문호(直長 韓山李文浩)이다. 영숙택주 홍씨께서 부군과 장자를 동시에 여의고, 창황한 나머지 장방(長房)의 손자 셋을 거느리고 친정(親庭)인 양주 경신리로 피란하여 손자들을 장성시키고, 85세의 고령(高齡)으로 돌아가시니 이 마을 앞산 언덕 자좌(子坐)에 묻히셨다. 영조(英祖)7년 신해(1731)10월에 개비(改碑)하였는데 외예(外裔)인 좌의정 덕수이집(左議政 德水李集)이 비문을 짓고, 13대손 세모(世模)가 글씨를 썼다.